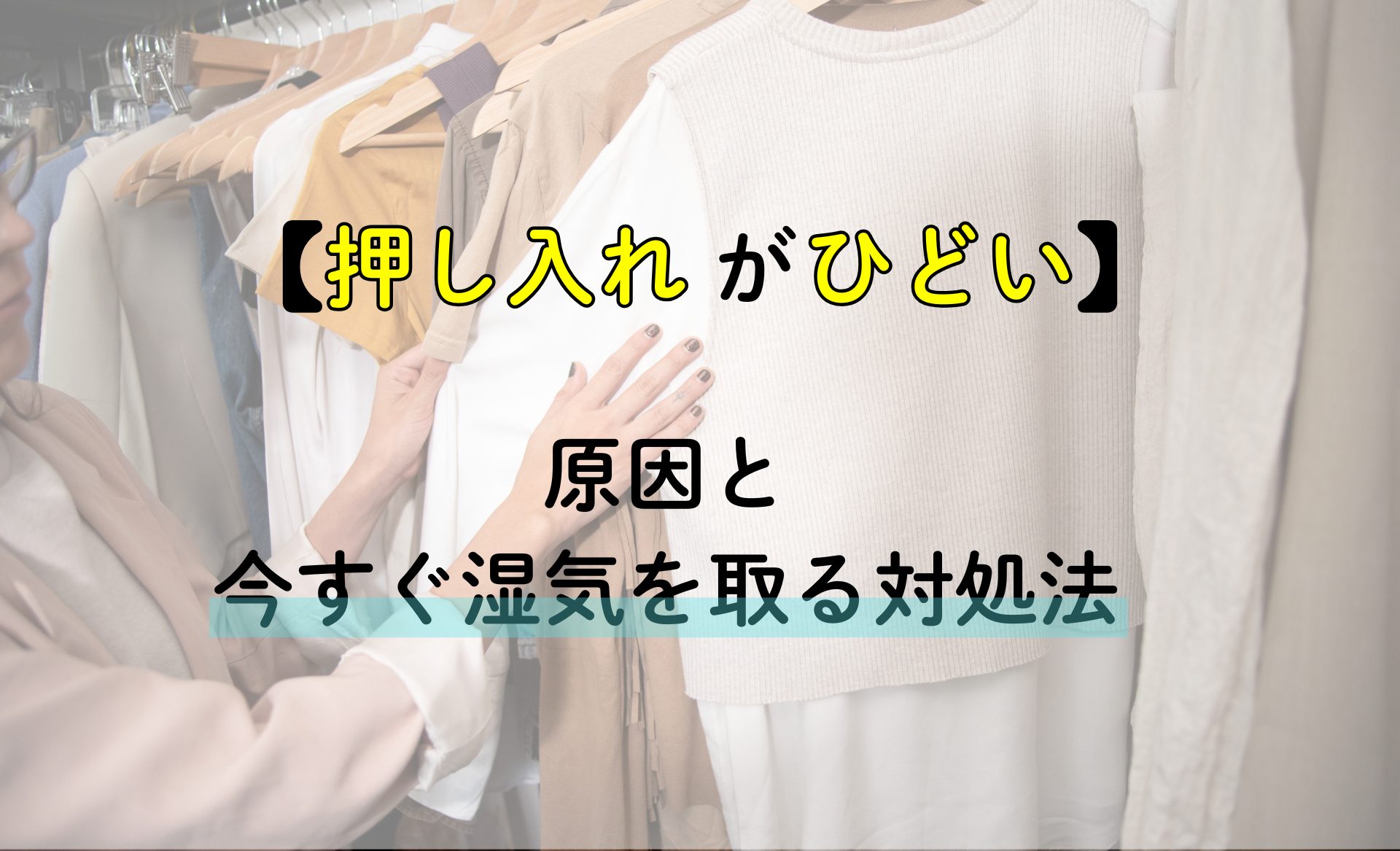

押し入れの湿気がひどい!原因と今すぐ湿気を取るための対処法

「押し入れを開けると、湿気でむわっとしている」

「いつかカビが生えそうで心配」

など、押し入れの湿気のひどさにお悩みの方も多いのではないでしょうか?

押し入れの湿気は、少しの工夫で解決できます。

しかし放置すると、カビの原因となり不衛生なうえ、嫌な臭いも広がってしまいます。

大切な衣類や寝具に、カビや臭いが広がるのは避けたいところですよね。

そこで本記事では、押し入れのひどい湿気を解決するために以下を解説します。

- 押し入れの湿気がひどい原因

- 湿気を防ぐためにできること

- 湿気を防ぐ除湿剤一覧

- 湿気対策グッズの選び方

カビが発生する前に湿気を解決し、安心して布団や衣類を片づけられる押し入れにしましょう。

押し入れの湿気がひどい原因

押し入れの湿気を解決するためには、まずは原因を知ることが大切です。

なぜなら、原因が分からないままだと適切な対策も分からず、やみくもにさまざまな対策を試すことになるからです。

以下の5つの原因のうち、ご自身の押し入れ環境に当てはまるものを見つけてみましょう。

- 換気不足

- 衣類や布団の湿り気

- 収納物の多さ

- 室温と押し入れ内の温度差

- 地理的・気候的な理由

換気不足

押し入れに湿気が溜まる主な原因が、換気不足です。

特に押し入れは壁に囲まれていて、窓や通気口がないことが一般的です。閉め切られた空間のため、湿気が外に逃げられず内部に滞留し、徐々に湿度が高まっていきます。

特に空気の入れ替えが長時間行われない環境では湿気が蓄積しやすく、木材や収納物に影響を及ぼす可能性が高まります。

衣類や布団の湿り気

押し入れ内の湿気は、収納される布団や衣類が持つ水分によっても悪化します。

使用後や洗濯後の布類は見た目が乾いていても、わずかに湿気を含んでいる場合があります。この水分が押し入れの中にとどまることで、湿度が上昇します。

このような状態が長引くと、カビの発生や嫌な生乾き臭にもつながります。

収納物の多さ

押し入れに物を詰め込みすぎると、湿気が逃げにくくなります。

空気の流れが滞ることで、湿気が物の間や隙間にたまり、結果として押し入れ全体の湿度が高まるのです。

また、収納物が壁や床に密着しすぎていると、空気の通り道が完全にふさがれてしまい、一部分に湿気が集中することがあります。こうした状態が続くと、目に見えない部分から徐々にカビが発生するなど、見た目ではわかりづらい劣化が進行することもあります。

室温と押し入れ内の温度差

押し入れと部屋の間に温度差が生じると、結露が発生しやすくなり、それが湿気の原因となります。

特に冬の時期は、暖房で温まった室内の空気と押し入れ内の冷えた空気の温度差が原因で、空気中の水分が水滴となって壁や天井に溜まりやすくなります。

こうした結露は、押し入れの構造に直接ダメージを与える可能性があり、長時間放置されると内部の木材や壁紙の腐食、さらには収納物の劣化につながります。

冬など一般的に湿度が低い季節でも、湿気対策を続けることが大切です。

地理的・気候的な理由

住んでいる地域の気候や、建物の構造によっても押し入れの湿気は影響を受けます。

例えば、日当たりの悪い北向きや1階部分などは湿気が抜けにくく、建物自体が湿気をため込みやすい構造になっている場合もあります。

海や川などの水辺の近くや、周囲の建物に比べて低い立地は、湿気が溜まりやすいです。

そうした環境では、通年湿気が溜まりやすいでしょう。

より入念に除湿を行うことが重要です。

押し入れのひどい湿気を防ぐためにできること

押し入れの湿気は、ほんの少しの工夫で軽減できます。

日常に取り入れやすい対策を5つ紹介するので、ぜひ参考にしてください。

- 定期的に空気を循環させる

- 衣類や布団をすぐに片付けない

- 収納スペースにゆとりを持たせる

- 新聞紙を敷く

- 除湿剤を入れる

定期的に空気を循環させる

押し入れ内の湿気を防ぐには、定期的に空気を循環させると効果的です。

押し入れの扉を開け放って部屋の空気と入れ替えるだけでも、湿度の蓄積を防ぐことが可能。週に数回、数時間程度の換気を心がけることで、カビの発生リスクを大幅に下げられます。

木材や壁紙の傷みも抑えることができ、長期的に清潔な収納環境を維持できます。

- 週2~3回、押し入れの扉を30分以上開放する

- 晴れた日・午前中など、湿度が低い時間帯に換気

- サーキュレーターで押し入れに風を送る

衣類や布団をすぐに片付けない

使った布団や着用した衣類を、すぐ押し入れにしまうのは避けましょう。

洗濯した後は、しっかりと乾かしてから押し入れに片づけることが大切です。天日干しのあと、念のために室内干しをしておくのもいいでしょう。

また、脱いだ服もすぐに片付けるのではなく、しばらくは部屋や廊下にハンガーで吊るしておくことが大切です。人の体温や汗によって布製品は知らず知らずのうちに湿気を含んでおり、脱ぎたてで収納すると、押し入れ内部に湿気がこもる原因になります。

- 洗濯物は室内干しをするか乾燥機で念入りに乾かす

- 着た服は30分以上ハンガーに吊るしてからしまう

- 日中、収納物も定期的に外に出す

収納スペースにゆとりを持たせる

湿気をためない押し入れにするには、収納に余白を作ることが重要です。

まず大切なことは断捨離をし、収納物を減らすこと。中身がぎゅうぎゅうに詰まった状態では空気の流れが滞り、湿気がたまりやすくなります。

さらに、床にすのこを敷けば通気性が向上し、底面のカビ発生リスクを減らせます。布団や毛布など、大型の布製品の下に置くようにしましょう。

- 収納ケースは壁から5cm程度離す

- 床にすのこを敷き、底に直接収納物を置かない

- 年に1回、押し入れの中身を見直して減らす

押し入れの下に新聞紙を敷く

新聞紙は優れた吸湿性を持っており、押し入れの床に敷くだけで湿気対策になります。特にすのこの下や収納ケースの下に数枚重ねて敷くと、湿気の逃げ場が増えて効果的です。

押し入れに衣類を片付けている方は、畳んだ衣類の下に敷いたりハンガーに吊るしておくのもいいでしょう。新聞紙のインク臭を虫が嫌うため、虫食いを予防できます。

- すのこの下や収納ケースの下に新聞紙を敷く

- 衣類の収納スペースにも敷くか吊るすかしておく

- 梅雨や冬は週1回、通常時は2週間に1回交換

除湿剤を入れる

押し入れの中に除湿剤を設置することで、こもった湿気を効率的に吸収できます。

市販の使い捨てタイプのほか、繰り返し使える珪藻土タイプなど、種類も豊富なので好みや用途に合わせて取り入れやすい点が特徴です。

定期的な交換や手入れを習慣化することで、押し入れ内の湿気を安定させることができます。

- 湿気のたまりやすい下段や奥に重点配置

- 少なくとも月に1回、手入れや交換をする

- 布団は収納袋の中に除湿剤を一緒に入れる

押し入れのひどい湿気を防ぐ除湿剤一覧

押し入れのひどい湿気を防ぐためには、除湿剤がおすすめです。

なぜなら、ほかの湿気対策の補助グッズとして活用できるからです。

換気や余白づくりで押し入れ内の空気の流れをよくしても、やはり布団の中や引き出しの中など、空気が滞留しにくい場所はできてしまいます。そうした場所に除湿剤を入れることで、余分な湿気を吸収し、しっかりと湿気対策をすることができます。

ここでは、おすすめの除湿剤を種類別に紹介します。

| 種類 | 特徴 | 向いている場所 |

| タンクタイプ | 広範囲の除湿ができる | ・押し入れの四隅 ・奥など取り出す頻度が低い箇所 |

| シートタイプ | 空気が溜まりやすいわずかな隙間に使える | ・引き出しの底 ・押し入れの床部分 |

| ゼリータイプ | 交換時期が分かりやすい | ・押し入れの四隅 ・手前など取り出しやすい箇所 |

| 袋タイプ | 収納物が汚れる心配がない | ・衣類に干す ・布団の収納袋の中 |

タンクタイプ

タンクタイプの除湿剤は、置き型で、広めの空間で湿気対策をしたい場合に向いています。

比較的手頃な価格帯で購入できることが多く、除湿効果が高く持続期間も長いのが特徴です。

押し入れの床や段のような平らで安定した場所に置いて使うようにしましょう。ただし、本体サイズが大きめの製品が多いため、スペースが狭い空間ではコンパクトなサイズを選ぶことをおすすめします。

薬剤を使い切ったら、詰め替えができるタイプもあります。容器を繰り返し使える分、買い替え時の出費やゴミの量を減らせます。

シートタイプ

シートタイプの除湿剤は薄くてかさばらないため、衣類の隙間や布団の間など、狭い場所の湿気を取り除きたいときに便利です。

引き出しや衣装ケースの中でよく使われています。また、すのこ板の下に敷いておくのもいいでしょう。使う際は、吸湿面を上向きにして、直接服や布団の上に置くのが効果的です。

ただし、収納スペースの大きさによって必要なシートの枚数は変わります。購入前にパッケージに記載されている使用方法を確認することが大切です。

ゼリータイプ

ゼリータイプの除湿剤は、小さなサイズが多く、引き出しの中に入れて使えます。

このタイプは塩化カルシウムを吸湿剤として使っており、高い除湿能力を持ちながら、保湿剤も配合されているため、吸湿後も液体化せず固形状のまま安定します。

塩化カルシウムはシリカゲルに比べて強力な除湿効果があり、その効果を保ちつつ水分が漏れない設計になっているため、洋服や布類の収納スペースで効率よく湿気を取り除くことができます。

タンクタイプよりも交換までの期間がやや短いため、取り出しやすい押し入れの手前など、交換しやすい場所での使用がおすすめです。

袋タイプ

小袋タイプにはシリカゲルや炭が使用されており、中身がこぼれることなく安心して使えます。

メッシュ袋やフック付きのハンガーを活用して、衣類の間に吊るしておけば、コートやマフラーなど湿気が溜まりやすい衣類も安心。

布団などを片付けるときは収納袋の中に一緒に入れておくと、布団の湿気やカビを防いでくれます

押し入れのひどい湿気対策グッズの選び方

押し入れの湿気対策グッズを選ぶときは、次の3つに当てはまるものを選ぶようにしましょう。

- 半永久的に使える

- 手入れ・交換が少ない

- 中身がこぼれない

半永久的に使える

繰り返し使える除湿グッズは、長く使える点が大きな魅力です。乾かすことで再び使えるものが多く、買い足す手間や費用を抑えることができます。

使い捨てと違い、定期的に干したりするだけで、何度も使用できるため、何度も買い替えたくない方やごみを出したくない方におすすめです。

手入れ・交換が少ない

手間がかからない除湿グッズは、忙しい日常の中でも気軽に除湿しやすいことが特徴です

特に、大容量タイプやゆっくり効果が続くものは、1~2ヶ月に一度確認するだけで湿気をしっかり吸収してくれます。設置したあとはほとんど放っておいてもよく、押し入れの奥や、普段開け閉めしない場所でも安心して使えます。

中身がこぼれない

中の水分がこぼれにくい除湿グッズは、収納している布団や衣類を汚す心配が少ないのがメリットです。

ゼリー状に固まるものや、不織布などで中身がしっかり包まれた袋タイプなどは、万が一倒れても中の液が出にくい構造になっています。特に、布ものや紙製品の近くで使うときには安心感があり、湿気対策と収納物の保護を同時に叶えられる点がうれしいポイントです。

押し入れのひどい湿気対策には、炭八がおすすめ

押し入れのひどい湿気に悩まされている方には、湿気取り剤の炭八がおすすめです。

炭八は備長炭の2倍の湿気吸収力を誇るため、手入れしにくい押し入れの中での使用に向いています。また、袋タイプのため中身がこぼれる心配がなく、大切な衣類や布団を汚さずに使用できます。

何より特徴的な点は、手入れ不要で半永久的に使用できること。もし、安定した除湿効果を期待する場合は、定期的に天日干しをすることで、より効率的に湿気を吸収してくれます。

まとめ

今回は、押し入れの湿気がひどいとお悩みの方に向けて、以下の項目を解説しました。

- 押し入れの湿気がひどい原因

- 湿気を防ぐためにできること

- 湿気を防ぐ除湿剤一覧

- 湿気対策グッズの選び方

押し入れ内の湿気は、定期的な換気や収納前の乾燥など、ちょっとした心掛けで解決できます。

また、除湿剤も併用することで空気が滞りやすい場所の除湿も可能です。

押し入れの湿気を解決し、安心して衣類や布団を片付けられるよう、参考になれば幸いです。

著者情報

最新の投稿

炭八2026年1月20日炭八を吊るすために必要なグッズ|クローゼットでの使い方を解説

炭八2026年1月20日炭八を吊るすために必要なグッズ|クローゼットでの使い方を解説 炭八2025年12月29日クローゼットの除湿・消臭には「炭八押入れ用」がおすすめ|使い方を解説

炭八2025年12月29日クローゼットの除湿・消臭には「炭八押入れ用」がおすすめ|使い方を解説 炭八2025年12月29日炭八に正しい置き方はある?効果を持続させるための使い方を徹底解説

炭八2025年12月29日炭八に正しい置き方はある?効果を持続させるための使い方を徹底解説 湿気2025年11月22日炭八12リットルは何畳用? おすすめの使い方を解説

湿気2025年11月22日炭八12リットルは何畳用? おすすめの使い方を解説

この記事へのコメントはありません。